ゲノムの守護神p53遺伝子とは?

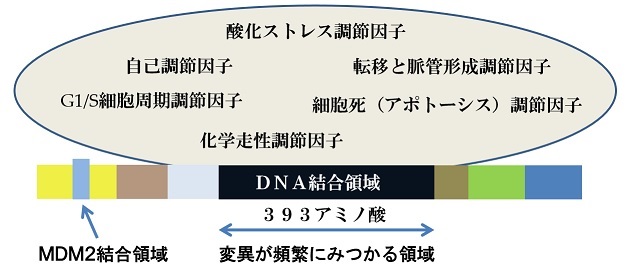

ヒトの腫瘍において半数以上でp53遺伝子に変異が確認されており、転写活性を失った変異p53タンパク質が産生されています。また、正常なp53タンパク質は非常に不安定であるのに対し、変異p53タンパク質は安定で、腫瘍細胞内に大量に蓄積されます。

がん治療でよく見られる放射線や抗癌剤などは細胞に対してストレスとなり、p53が活性化・蓄積することによりp53シグナリングが働くことで細胞が死滅します。しかしながら、p53に変異をもつ腫瘍細胞は、p53のシグナリングが正常に機能しないため、それらの治療に抵抗性を示します。そこで、変異p53が正常に機能するように操作することが、がん治療にとってかなり有効な手段であり、新しいがん治療戦略の一つであると言えます。

p53は、がんの抑制に関わっている一方で、腫瘍細胞においてはp53の変異が多く見られ、p53経路が崩壊していることから、p53の機能を正常に回復させることが出来れば、がん治療(放射線治療や化学療法)への感受性を高められるであろうと考えられています。このような観点から、新たながん治療の戦略として、腫瘍細胞における変異p53の機能回復を目的とした研究が多数なされています。

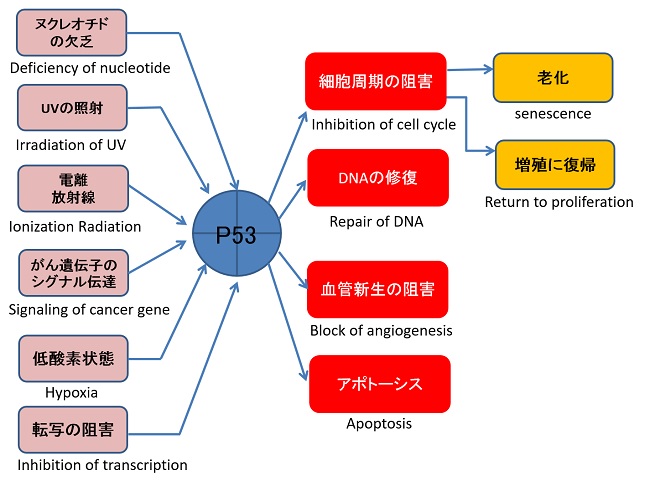

Fig. p53の各種機能

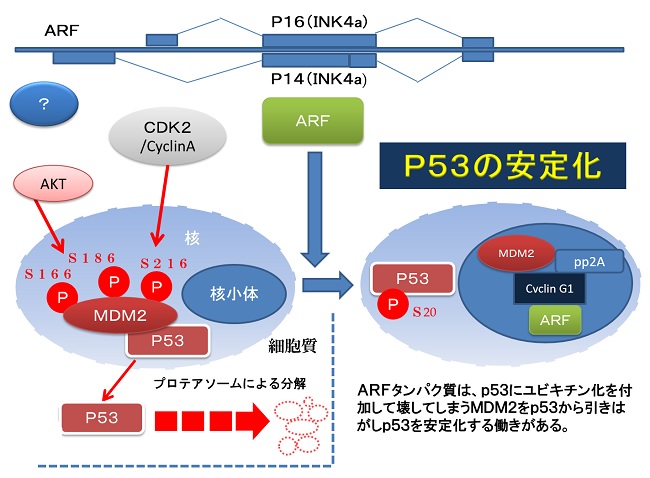

Fig. p53の各種機能しかしながら、がん細胞では、MDM2によって正常P53は急速に分解されることが知られ、また、変異 p53が存在することでドミナントネガティブ効果によりその機能が不活化されてしまうため、使用が制限されてしまう可能性もあります。

Fig. MDM2とp53

Fig. MDM2とp53キョウチクトウなとどの植物に含まれるアルカロイドの一種であるellipticineは、古くからトポイソメラーゼⅡ阻害効果を持ち、抗腫瘍効果を有することが知られています。ellipticineとその誘導体数種は R175HやR248Wなどさまざまな変異p53の転写機能を回復します(Peng et al., 2003)。ellipticineは変異p53の構造を変え、DNA結合活性を回復させます。また、変異p53に依存してアポトーシスを誘導し、マウスへの移植腫瘍においても変異p53の活性化を引き起こします。ellipticineは contact mutant とstructural mutantの両方に作用し、また温度感受性変異においても効果が見られるようです。CP-31398 はp53の熱変性に対して防護するのに対して、ellipticineにそのような効果は見られず、CP-31398とは違った作用機序であるのかもしれません。いずれにしても、変異p53に対するellipticine の明確な作用機序は不明です。

変異p53の構造を正常なp53の構造に変える方法として、化学シャペロンを用いた方法も行われています。シャペロン (chaperone)とは、変性あるいは変異によって失活してしまったタンパク質の構造を元の構造に変化させ、活性を取り戻させる働きを持つ分子のことを言います。シャペロン機能を持つ低分子化合物は化学シャペロンと呼ばれ、glycerolやtrimethylamine N-oxideなどが知られています。1997 年、Brownらによって、温度感受性p53の機能が、これら2つの化合物のシャペロン機能を用いることで回復するという報告がなされました(Brown et al., 1997)。続いて、Ohnishiらは、変異p53を保持する T98G細胞やA7細胞においてglycerol処理と温熱処理の併用におけるp53下流遺伝子産物である P21/WAF1の誘導を確認しました(Ohnishietal.,1999a)。これは、併用処理によるp53のDNA結合活性の回復に伴うものであり、その結果、アポトーシスの誘導も観察されています(Ohnishi et al., 1999b)。この効果は、glycerolと温熱の併用のみではなく、glycerolとX線処理の併用や、glycerolと白金製剤であるCDDPの併用処理でも観察されます(Ohnishi et al., 2000; Yuki et al., 2004a; Yuki et al., 2004b)。このように、glycerolはp53の構造変化を誘導し、変異p53を正常な機能に回復すると言えます。

化学シャペロンは、リン酸化をうけた変異p53に対して、構造変化を促し、p53下流遺伝子の発現が誘導できるようにします(Ohnishi et al., 2001; Ohnishi et al., 2002 を引用)。

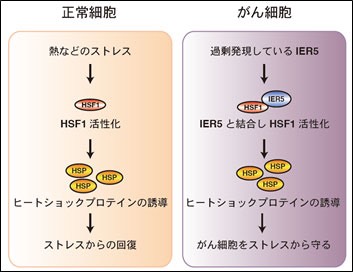

熱など、タンパク質の構造を変化させる要因によって誘導されてくる熱ショックタンパク質(heat shock proteins,HSPsと略)は、分子シャペロンとして細胞を環境ストレスから防護するように働いています(HSPs と分子シャペロンはほぼ同義)。このHSPsは特異的な転写因子であるHSF1(heat shock transcription factor 1)によって発現が制御されています。HSF1および分子シャペロンはまた、タンパク質凝集が原因となる神経変性疾患などの症状改善にも役立つことが示されています。したがって、HSF1および分子シャペロンは生体にとって有益な防御機能を持つと長らく考えられてきました。しかし 2007年に、HSF1はがんの発生や増殖を促進するという、衝撃的な論文が報告されました。それと相前後してHsp90やHsp70など、個々の分子シャペロンも、がんの発生、増殖、浸潤、転移などに関わる因子の機能を制御することにより、がんの進展を助けているという結果が多く報告されてきています。このように生体を防御するために働く因子が、逆にその生体に発生したがん細胞の増殖を助けて、その生体を苦しめることになるという、一見矛盾した皮肉とも見える機能を持っています。

国立研究開発法人国立がん研究センター(理事長:堀田知光、東京都中央区、略称:国がん)は、これまでがん化との関連が解明されていなかったIER5遺伝子が、がん細胞の増殖に関与していることを世界に先駆け発見しました。また、IER5遺伝子は、腎がん、大腸がん、膵がんなど様々ながんで発現上昇することも示され、IER5を分子標的として阻害することで、がんを抑制できる可能性が示唆されました。

Fig. IER5遺伝子のメカニズム

本研究成果は、国立がん研究センター研究所(所長:中釜斉)希少がん研究分野主任研究員 大木理恵子の研究グループが行ったもので、英科学誌ネイチャー(Nature)系オンライン科学誌「サイエンティフィック・リポーツ(Scientific Reports)」に1月12日午後7時(英国時間同日午前10時)付けで掲載されました。

・がん細胞の増殖に必要とされる遺伝子IER5を発見した。

・がんで過剰発現したIER5は、HSF1と結合することでヒートショックプロテイン

を誘導し、ストレスからがん細胞を保護することによりがん細胞の増殖に寄与

するというメカニズムを解明した。

・IER5の機能を阻害することで、がんを抑制できる可能性を示唆した。

正常細胞では、HSF1 (Heat Shock Factor 1)という転写活性化因子の活性が低く保たれていますが、HSF1は熱ストレスなどにより活性化し、ヒートショックプロテイン(Heat shock protein: HSP)を誘導することで、ストレスから回復することが分かっています。近年、HSF1は、がんの発生や悪性化にも関わっていることが報告されましたが、そのメカニズムは明らかとなっていませんでしたが、2016年のIER5遺伝子の解明により温熱療法機器の使い方に関して単なる温熱療法という考え方だけでは、がんの治療としては十分な効果は得らないという重要事項が示唆されたと言えます。

本学会の使用する温熱療法用の機器は、極超短波(マイクロ波)発生装置です。これは、周波数2.45GHz(2450MHZ)、波長12.5cmの電磁波を生体に作用させて熱エネルギーに変換(変換熱)する、深部加熱を目的とした温熱療法機器です。

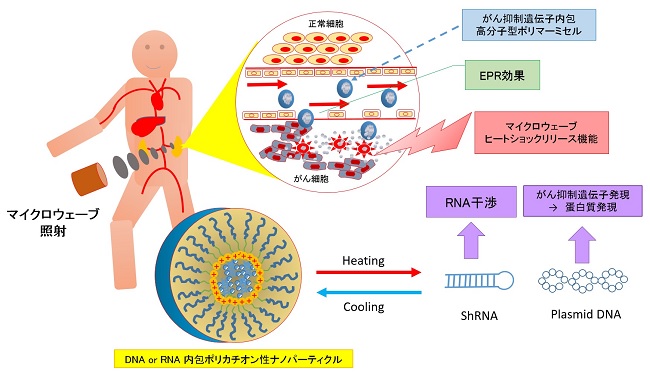

本学会の研究開発支援プログラムで使用されているpRBL-2020非ウィルス型ベクターは、glycerolを素材にがん抑制遺伝子をカプセル化した遺伝子治療用DNAです。

このカプセルは、200ナノメーター以下のサイズのナノパーティクルでEPR効果が期待できるものです。これをがん病巣付近で効率的に内包された遺伝子を放出する為のヒーティングを主目的として、細胞に過剰な温熱ストレスを与えるのではなく、EPR効果により、がん組織に集まるナノパーティクルの内包分子を温熱効果で放出させることがその最大の目的になります。

正常p53遺伝子をユビキチン化し分解するMDM2は、AKTに、依存的にリン酸化する為に、AKTを抑制する遺伝子とp53を安定化する遺伝子を内包したglycerolナノカプセルを複合的に投与します。これらを病巣付近で効率的にリリース(放出)させる為に極超短波によるエネルギーを病巣付近に照射する治療法が本学会の研究開発支援プログラムです。

Fig. 温熱効果を用いたがん抑制遺伝子内包ナノカプセル点滴治療

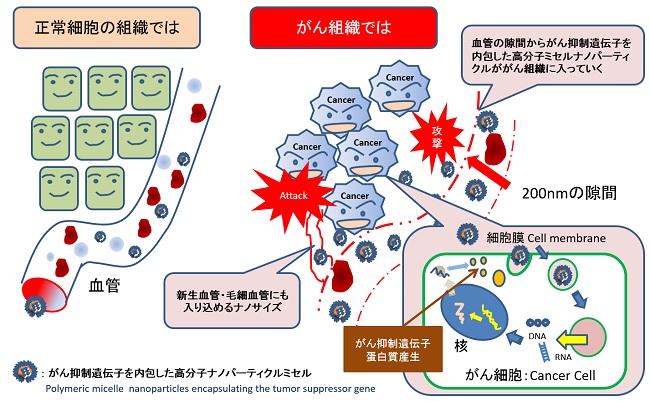

EPR効果とは?

EPR(Enhanced permeation and retention)効果は1986年にDDS研究所前田浩教授が提唱した理論で、固型がん細胞に対してピンポイントでミサイル療法を行なうターゲティング療法の基本概念のことです。

固型がんつまり腫瘍細胞の周囲の新生血管は非常に不完全で、血管内皮細胞の間には空間が存在してしまいます。正常の血管には透過しない数百nmの高分子薬剤を腫瘍細胞の周囲の新生血管では血管壁を透過します。その結果、透過した高分子薬剤は腫瘍組織中に集積します。その透過特性と腫瘍組織にターゲティングした効果をEPR効果と呼んでいます。

EPR効果は、分子量40kDa以上の生体親和性のある高分子にみられます。EPR効果の重要な点は、腫瘍に対する単なるパッシブターゲティングだけでなく、腫瘍組織へひとたびデリバリーされた高分子型薬剤が長期(数週間)にわたり、その局所に留まること(retention)を意味しています。正常組織では、これら高分子や油滴はリンパ系により回収されます。これに対して腫瘍組織では、それらは長期にわたり滞留します。その理由は、固型腫瘍組織においてはリンパ系による高分子物質の回収が機能不全になっていることを示します。このことは、腫瘍に選択的なデリバリーと同様に重要です。

本学会は、現在のがん化学療法の問題点を考察し、そしてがんに対するピンポイント攻撃の基礎となるEPR効果をもたらすことを臨床的に証明しようという試みです。即ち、腫瘍血管の特徴的遺伝子のmRNAと、それらに関わる各種血管透過因子を。更に、薬理学的に重要な高分子薬剤の腫瘍/血中濃度比、血中半減期およびその高分子型薬剤から活性成分の徐放(放出)率など検証を行います。最後に、人為的にEPR効果を倍増する方法についての検証も行っていきます。

Fig. EPR効果

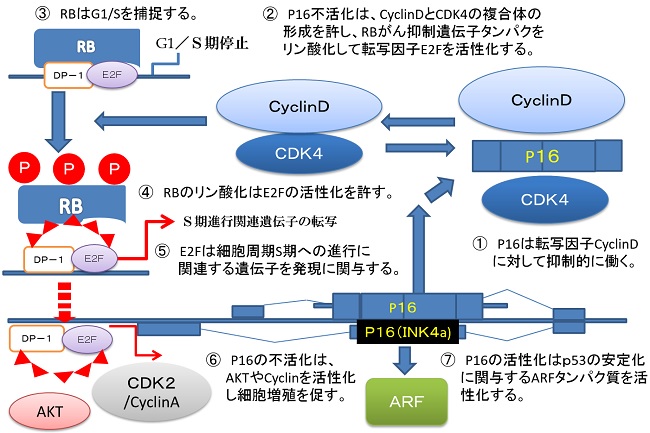

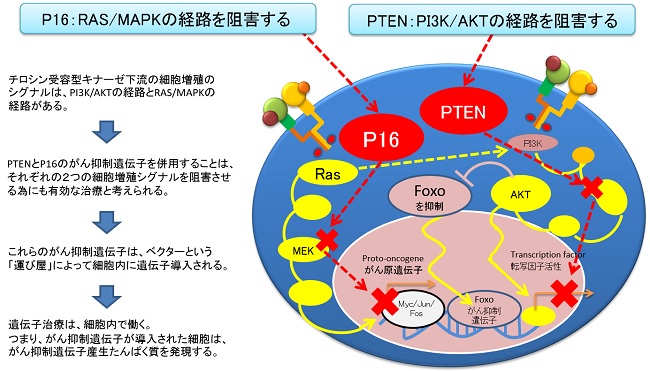

Fig. EPR効果P16タンパク質の役割 CDKI

P16とPTENがん抑制遺伝子はここで働く

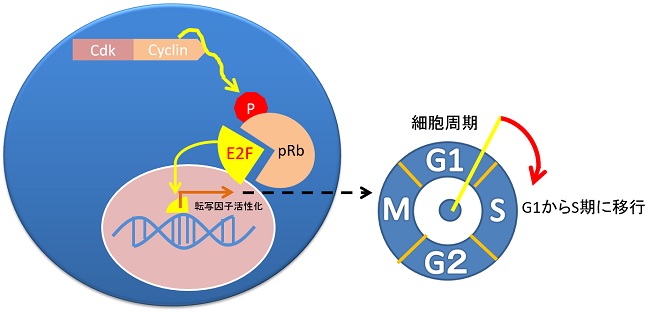

Rbがん抑制遺伝子のリン酸化

Rbがん抑制遺伝子産生タンパク質がリン酸化されることで、

増殖因子のE2Fたんぱくが活性化し細胞分裂の周期が時計が動き出す。

極超短波について

1.変換熱:電磁界の動きに伴って分子を回転・振動させ、分子同士の摩擦熱を発生

させます。この性質のため、水分を含む臓器を中心に温熱効果が得られ

やすくなります。

2.極超短波の性質:光に似た性質を持ち、反射,屈折,透過,吸収の作用があります。

3.距離逆比例の法則:照射エネルギー強度は距離の2乗に反比例します。

(例:距離を2倍にするとエネルギー強度は1/4になります)

極超短波の作用

1.温熱作用

・深達度:深さ3~5cmまでの皮膚・脂肪・筋肉に吸収され、熱エネルギーに

変換されます。

・均等性加熱:水分含有量の高い組織への作用が強く、皮膚・脂肪・筋肉を

均等に温めます。

・筋肉の加熱が大きく、筋肉に起因する疼痛治療に有効です。

・加温の時間経過では、10~20分で最高の上昇温度となり、以降は温度が

低下します。短時間で加温が可能。

2.循環作用:温熱作用によって、血管の拡張がおこり、新陳代謝を促進します。

3.鎮痛作用:温熱によって疼痛が軽減します。

利点

1.装置の操作が簡単になっています。

2.出力をWで表示でき、出力測定が正確です。

3.着衣のままでも照射できます。

4.皮膚・脂肪・筋肉ともに均等に加熱できます。

5.人体が電気回路内に入らないので安全です。

欠点

腹部のような深い部位など、部位によっては充分な加熱が得られません。

温熱遺伝子複合治療

温熱遺伝子複合治療